「長年の修行をしてきたのに、あなたは一人の人すら幸せにできなかったのか。」

――お釈迦様のこの叱責は、私たちの日常生活にも鋭く突き刺さります。

仏教にもキリスト教にも、「信仰は形よりも人のために使うべきだ」という共通のメッセージがあります。

今回は、あるお坊様が話してくださった『若い僧侶と母子の悲しい逸話』から宗教を超えて通じる、信仰の本質を探ってみました。

若い僧侶と母子の物語

ある若い僧侶は、夫を亡くしたばかりの裕福な未亡人とその幼い娘に出会います。

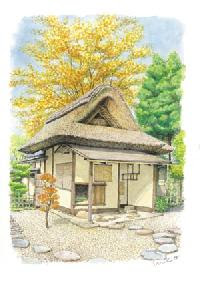

未亡人は夫の供養のために広い庭に庵を建て、僧侶に修行の場を提供しました。

5歳の娘は、毎日三度の食事を庵まで運び続けます。

年月は流れ、娘は16歳に成長しました。

ある日、母親は僧侶にこう願います。

「この子を嫁にしてください」

しかし、僧侶は修行中の身であると、その願いを断ります。

僧侶がこの話をお釈迦様に報告すると、予想外の叱責が返ってきます。

「お前は何のために長く修行をしてきたのか。一人の人も幸せにできなかったのか」

慌てて母子のもとに戻った僧侶は、娘が絶望から命を絶ってしまった事実を知ります。母は深い悲しみに沈み、庵をたたむように告げました。

仏典から見るお釈迦様の教え

先の逸話は、実際は仏典にはなく、語り継がれてきたお話で、形ばかりの修行を戒め、慈悲の実践が伴わなければ意味がないことを教えているそうです。

仏教には「自利利他円満」という言葉があり、まず自分を整え、次に他者を益することを理想とし、仏典の中では次にように強調しています。

多くの経を誦(そらんじ)ても、それを実行しないならば、それは牧童が他人の牛を数えるようなもの。修行者にとっては何の利益もない。『ダンマパダ(法句経)』第19偈

慈しみを持って行動し、他を益する者こそ、真に修行する者である。『スッタニパータ』375

キリスト教に見る同じ精神

1. 「最も小さい者への愛こそ、神への愛に等しい」

「これらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである」マタイ25:40

2. 「良きサマリア人」のたとえ(ルカ10:25-37)

宗教的立場の人が避けて通った負傷者を、異邦人のサマリア人が助けました。

イエス様はこれを真の隣人愛と称えます。

3. 「安息日よりも人の命が大切」

「安息日に善を行うこと、命を救うことは律法にかなっているではないか」マルコ3:4

信仰、修行は何のためにするのか

信仰や修行は、自分を守る殻ではなく、誰かを包む布である。

この言葉は、信仰や修行の目的が、自分の心を守るだけでなく、誰かを癒やし、支えるためにあると、「自己のため」から「他者のため」へと促しています。

- 自分の救いだけでなく、他者のため

- 儀式やルールより、人の命や幸福を優先

- 目の前の人を幸せにすることが修行の完成

真の信仰や修行とは、自分のためではなく、他者の痛みを理解し、寄り添い、支えるための器を育むこと――これは仏教・キリスト教共通の核心です。

信仰の真価は「誰かを幸せにできたか」で決まる

信仰や修行の目的は、自己満足や形式のためにあるのではなく、目の前の一人を救えるか、誰かを幸せにできたかどうか――それが、信仰の真の価値です。

あなたの信仰の灯火は、今日、誰の心を温めますか?